顾恺之,原名长康,字虎头,出生于晋陵(江苏无锡)。父顾悦之,曾任无锡县令、扬州别驾,官至尚书右丞。顾恺之受父亲教育,博学多才,擅长诗赋、书法,尤精绘画,与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”,被画界尊奉为中国画家四祖之首。他一旦有了创作灵感,就立即上小楼并叫家人将楼梯撤走,然后专心致志、凝神静思、挥毫作画,什么事也不管,什么人也不见,连一日三餐都是由妻子递上楼,直到画好了画才下楼。他以“画绝、才绝、痴绝”驰名于世。

所谓“痴绝”是指顾恺之在生活上表现出一种天真、爽朗、不爱计较得失的性格。顾恺之年轻时曾在大司马桓温幕府任参军,与桓温之子南郡公桓玄时有交往。后桓玄起兵攻入都城建康,次年代晋自立。顾恺之对桓玄深为不满,但又畏惧他的权势,常假作痴呆。据说顾恺之曾将一箱最宝贵的珍品画卷存放在桓玄家里,但桓玄还给他时只是一只空箱子,顾恺之看了之后,非但没有生气,反而诙谐地说:“我的画显灵了,成仙了,飞上天去了!”

所谓“才绝”,是指他精通诗歌文赋。他写过许多诗、赋和游记,比较有名的有《雷电赋》、《冰赋》、《筝赋》、《观涛赋》等,他描写浙江会稽山水之美的名句“千岩竞秀,万堑争流;草木蒙笼,若云蒸霞蔚”一直流传至今。

所谓“画绝”,是指他的画绝在传神。他善画人物,却往往在画成好几年之后都不点出此人的眼睛。后人称赞顾氏之画“意在笔先,画尽意在”。东晋太宰相谢安惊叹他的艺术:“自有人类以来所没有过的啊!”

相传,东晋安帝义熙年间,都城建康(今南京)城里要修建一座寺庙——瓦官寺。为了给佛像贴金,主持向达官贵人、善男信女们募捐,但捐得都不多,没有人超过十万钱。而当时只有二十一岁的顾恺之却在主持的认捐薄上写下了“认捐一百万钱”几个大字。大家对顾恺之的举动表示惊讶,不相信他有那么多钱,主持也以为顾恺之写错了,而他只是淡淡一笑,对主持说:“你准备一面墙壁好了,我要在墙上画画,请你相信,认捐的钱我不会少你半文。”顾恺之搬进寺庙,闭门深思了一个月,在那堵墙上画了——幅《维摩诘》像,但没画眼珠,他对主持说:“第一天来这里看画像的人,你请他们捐助十万钱,第二天来的人可捐五万,而第三天来看画像的人,就可以让他们随意捐助了。”等到了开门那天,许多人涌进了寺庙,他们大部分是前来观看顾恺之是如何作画的。只见顾恺之不慌不忙地走向画像,提起画笔,屏气凝神,只轻轻两笔就画出眼睛,画像顿时变得光彩照人,满寺生辉,观画的人群一片惊叹,人们不禁交口称赞顾恺之的精湛画艺。他们竞相向寺里捐钱,没过多久就捐足了一百万钱。在这之后很长一段时间里,京城内外还不断传说着顾恺之的这一神来之笔。

顾恺之虽然注重画人物的眼睛,但也十分注意人物形象本身的特点、性格、神态。相传有一次,他为朋友裴楷画像,裴楷的脸上有三根毫毛,一般人为求好看,决不会把这毫毛画上,而顾恺之却形象地把这三根毛画了出来,这就使得裴楷的面目特征十分鲜明。还有一次,他为朋友谢绝画像,把谢绝画在了岩石中,有人问他为什么要这样画,他说:“谢绝喜欢游山玩水,这样的人应该把他画在山石之间。”又有一次,顾恺之给一位一只眼睛有残疾的朋友殷仲堪画像,为使掩饰人物的病眼而又不失真,他就用飞白(枯笔露出的线条)拂在病眼上,这在当时是一种新的绘画手法。

顾恺之在绘画理论方面也颇有建树,留下来的论著有《论画》、《画云台山记》等。他主张要形神兼备,更重传神。他提出的“传神论”成为中国绘画的基本理论之一。根据记载,顾恺之的作品有七十多件,他画过历史故事、神佛、人物、飞禽走兽、山水等。可惜,现在能看到的只有《女史箴图》、《洛神赋图》和《列女仁智图》三幅卷轴画摹本了。它们是迄今所知最早的卷轴画。

《女史箴图》是顾恺之为张华写的《女史箴》一文的插图。张华是西晋的政治家、军事家,也是当时著名的诗人。那时候,晋惠帝这个白痴在位,皇后贾南风专权。张华对贾后专权不满,为了讽谏她,写了《女史箴》这篇文章。文章只有三百三十四个字,主要内容是教育宫廷中的妇女应当遵守道德。顾恺之也深感东晋统治集团的腐朽,社会秩序和国家法律的败坏。为了维护封建秩序,他就根据《女史箴》这篇名作的内容,画成插图。其中有一幅描写冯媛挡熊的故事。西汉元帝时候,冯媛入宫当了宫廷里的女官——婕妤。有一天,汉元帝去虎圈看虎,突然有只黑熊冲出圈门,向元帝扑来。在这危险的时刻,冯媛毫不畏惧,立刻冲上前去,挡住了凶猛的黑熊,汉元帝才得以脱险。元帝十分感激冯媛这种奋不顾身,为天子效力的行动,便提升她做昭仪。昭仪的地位相当于丞相,非常尊贵。顾恺之用一系列动人形象,具体生动地表现了宫廷妇女的道德。可惜这些精美的艺术画卷,在八国联军侵入北京时,被英国从圆明园中抢走了,现藏在伦敦大英博物馆里。

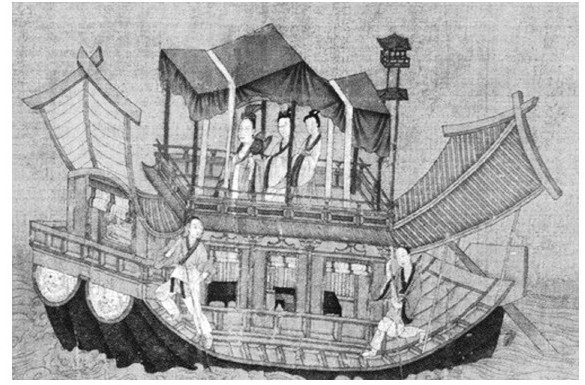

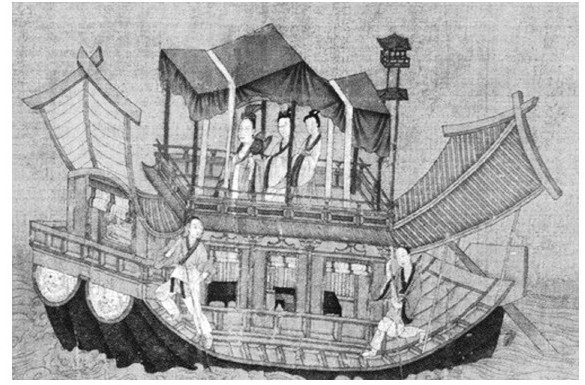

顾恺之传世之作《洛阳赋图》是观三国曹魏建安著名文人曹植所写《洛神赋》后有感而画的。传说曹植少时曾与上蔡(今河南汝阳)县令甄逸之女相恋,后甄逸之女被嫁给其兄曹丕为后,而甄后在生了明帝曹睿后又遭谗致死。曹植在获得甄后遗枕后感而生梦,因此写出《感甄赋》以作纪念,明帝曹睿将其改为《洛神赋》传世。而洛神是传说中伏羲之女,溺于洛水为神,世人称作宓妃。把甄后与洛神相提并论,实际上也是一种对甄后的怀念和寄托。《洛神赋》通篇言辞美丽,描写动情,神人之恋缠绵凄婉,动人心魄。顾恺之读后大为感动,遂凝神一挥而成《洛神赋图》。此卷一出,无人再敢绘此图,故成为千百年来中国历史上最有影响力的名著和最为世人所传颂的名画。

顾恺之凭着自己的才气,使他的绘画成就,超过了晋代以前的所有画家,成为我国最负盛名的画家之一,也是我国绘画史上最早的绘画理论家。