善戏

《诗经》中有许多人物的赞歌,称赞的对象也很广泛。其中重要一类被称颂的对象,是各地的良臣名将。先秦时代,正是中华民族不断凝聚走向统一的时代,人们希望和平、富裕的生活。在那样一个时代,人们自然把希望寄托在圣君贤相、能臣良将身上。赞美他们,实际上是表达一种生活的向往。《淇奥》便是这样一首诗。据《毛诗序》说:“《淇奥》,美武公之德也。有文章,又能听其规谏,以礼自防,故能入相于周,美而作是诗也。”这个武公,是卫国的武和,生于西周末年,曾经担任过周平王(前770—前720年)的卿士。史传记载,武和晚年九十多岁了,还是谨慎廉洁从政,宽容别人的批评,接受别人的劝谏,因此很受人们的尊敬,人们作了这首《淇奥)来赞美他。

从诗本身而言,只是一曲形象的赞歌,时间、地点、人物的指涉性不强,因此可以说,诗中形象并非实指,而是周王朝时代一个品德高尚的士大夫,具有泛指意蕴。全诗分三章,反覆吟咏。但在内容上,并不按诗章分派,而是融汇赞美内容于三章之中。这是因为诗歌本身比较短小,不能长篇铺叙,无法按称颂对象的各个方面一一分述,只能混涵概括,点到为止。同时,三章内容基本一致,就起了反覆歌颂的作用,使听者印象更加深刻。

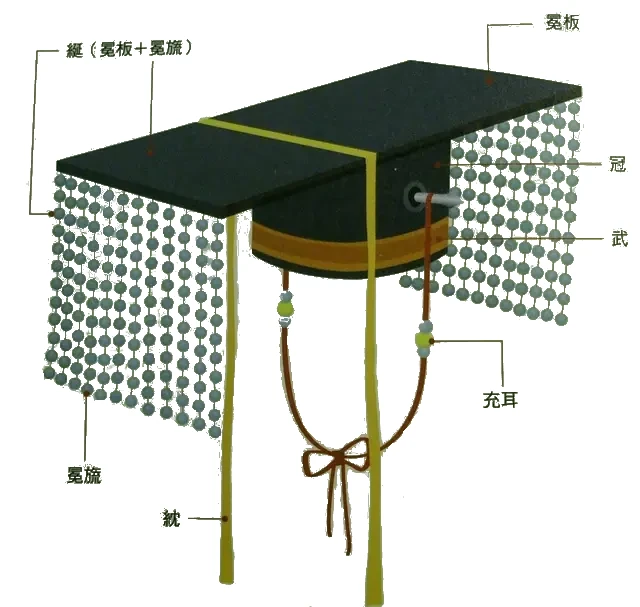

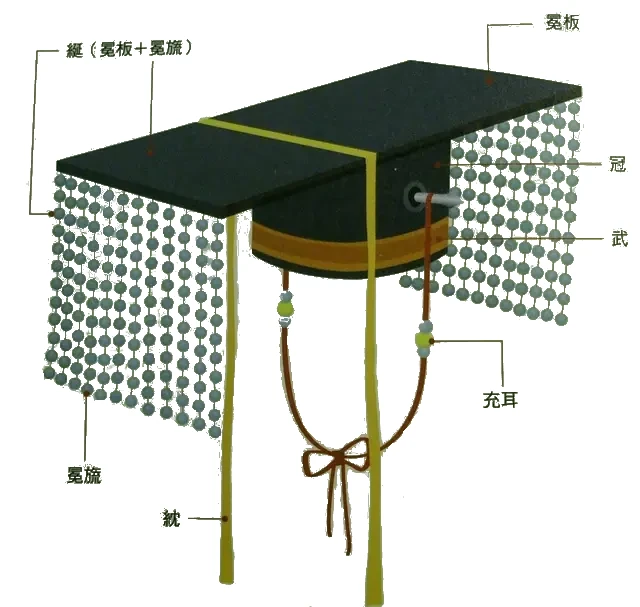

那么,《淇奥》反覆吟颂的是士大夫的哪些方面的优秀之处呢?首先是外貌。这位官员相貌堂堂,仪表庄重,身材高大,衣服也整齐华美。“会弁如星”、“充耳琇莹”,连冠服上的装饰品也是精美的。外貌的描写,对于塑造一个高雅君子形象,是很重要的。这是给读者的第一印象。其次是才能。“如切如磋,如琢如磨”,文章学问很好。实际上,这是赞美这位君子的行政处事的能力。因为卿大夫从政,公文的起草制定,是主要工作内容。至于“猗重较兮”、“善戏谑兮”,突出君子的外事交际能力。春秋时诸侯国很多,能对应诸侯,不失国体,对每个士大夫都是个考验。看来,诗歌从撰写文章与交际谈吐两方面,表达了这君子处理内政和处理外事的杰出能力,突出了良臣的形象。最后,也是最重要的方面,是歌颂了这位君子的品德高尚。“如圭如璧,宽兮绰兮”,意志坚定,忠贞纯厚,心胸宽广,平易近人,的确是一位贤人。正因为他是个贤人,从政就是个良臣,再加上外貌装饰的庄重华贵,更加使人尊敬了。所以,第一、第二两章结束两句,都是直接的歌颂:“有匪君子,终不可谖兮!”从内心世界到外貌装饰,从内政公文到外事交涉,这位士大夫都是当时典型的贤人良臣,获得人们的称颂,是必然的了。此诗就是这样从三个方面,从外到内,突出了君子的形象。诗中一些句子,如“如切如磋,如琢如磨”、“善戏谑兮,不为虐兮”成为日后人们称许某种品德或性格的词语,可见《淇奥》一诗影响之深远了。

什么样的人最完美?

首先是外貌。《淇奥》中的男子相貌堂堂,仪表庄重,身材高大,衣服也整齐华美。“会弁如星”、“充耳琇莹”,连冠服上的装饰品也是精美的。美丽的外表是人际关系的亲和剂。它给人们带来视觉上的第一印象。一个外表猥琐的人,不可能引起人们的美感,它会阻碍进一步的交流深入。哪怕他衣褐怀宝,终究不可能马上认识到他的价值,认识到他的美。卞和捧着璞玉去见楚王,历经三代君王才最终发现其中的宝玉。如果卞和将璞玉琢磨好,让它以真颜现身,就不用付出双腿的惨痛代价了。

其次是才能。“如切如磋,如琢如磨”,文章学问很好。古代讲究文章经世治国,人随以满腹经纶为傲为美。《红楼梦》中一首《西江月》便是如此批责贾宝玉:“纵然生得好皮囊,腹内原来草莽。潦倒不通世务,愚顽怕读文章。”现代人描写一个人粗俗无知仍喜欢用“一肚草包”去形容。文章学问的好坏在古代代表了一个人才能的大小。孔子便认为学习《诗经》的一个重要作用是可以“迩之事父,远之事君”,可以帮忙照料家事,可以帮君王处理国事。 “授之以政,不达;使於四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”如果学习了《诗经》却不能处理政事,不能娴熟应对外交事务,学习《诗经》也没用。古代才能一词具体到职业上过于受到思想传统的影响,不免有些歧视,如韩非子从法家学派角度认为五类人为社会的蛀虫,分别是学者(指战国末期的儒家)、言谈者(指纵横家)、带剑者(指游侠)、患御者(指依附贵族私门的人)、工商之民。这些职业即使做的再好也不能算作才能的行列。当让也就不算作才能的行列。对于现代人来说,才能的大小高低早就不能单单以学问为标准。三百六十行,只要做得好,有才华,照样是种美。

最后,也是最重要的方面,就是品德高尚。诗中歌颂了这位君子“如圭如璧,宽兮绰兮”,意志坚定,忠贞纯厚,心胸宽广,平易近人,的确是一位贤人。相比较前面两种美,品德的美可以存在于每个人的心里。外貌我们无法选择,只能依靠上天垂青。华美的衣服也不是都能买得起,更多人还是衣着朴素。优秀的才能一部分靠勤奋,一部分靠天分,我们也有无法把握的成份。只有道德,这一精神境界的最核心层,我们可以自我修正、自我涵养。哪怕我们不外表不美丽,衣服不华美,才能不出众,但只要有良好的品德,仍然是一个充满了美的人。

毕竟,最美丽的美都是从灵魂深处发出的。

东汉初年的隐士梁鸿,字伯鸾,扶风平陵人(今陕西咸阳西北)。他博学多才,家里虽穷,可是崇尚气节,品德高尚,许多人想把女儿嫁给他,梁鸿谢绝他们的好意,就是不娶。与他同县的一位孟氏有一个女儿,长得又黑又肥又丑,而且力气极大,能把石臼轻易举起来。每次为她择婆家,就是不嫁,已三十岁了。父母问她为何不嫁。她说:“我要嫁象梁伯鸾一样贤德的人。梁鸿听说后,就下娉礼,准备娶她。

孟女高高兴兴的准备著嫁妆。等到过门那天,她打扮得漂漂亮亮的。那想到,婚后一连七日,梁鸿一言不发。孟家女就来到梁鸿面前跪下,说:“妾早闻夫君贤名,立誓非您莫嫁;夫君也拒绝了许多家的提亲,最后选定了妾为妻。可不知为甚么,婚后,夫君默默无语,不知妾犯了甚么过失?” 梁鸿答道:“我一直希望自己的妻子是位能穿麻葛衣,并能与我一起隐居到深山老林中的人。而现在你却穿著绮缟等名贵的丝织品缝制的衣服,涂脂抹粉、梳妆打扮,这哪里是我理想中的妻子啊?”

孟女听了,对梁鸿说:“我这些日子的穿著打扮,只是想验证一下,夫君你是否真是我理想中的贤士。妾早就准备有劳作的服装与用品。”说完,便将头发卷成髻,穿上粗布衣,架起织机,动手织布。梁鸿见状,大喜,连忙走过去,对妻子说:“你才是我梁鸿的妻子!”他为妻子取名为孟光,字德曜,意思是她的仁德如同光芒般闪耀。

《后汉书·梁鸿传》记载:“为人赁舂,每归,妻为具食,不敢于鸿前仰视,举案齐眉。”这也就是“举案齐眉”的来历,指两人心心相印、相敬如宾。

后来他们一道去了霸陵山中,过起了隐居生活。在霸陵山深处,他们以耕织为业,或咏诗书,或弹琴自娱。

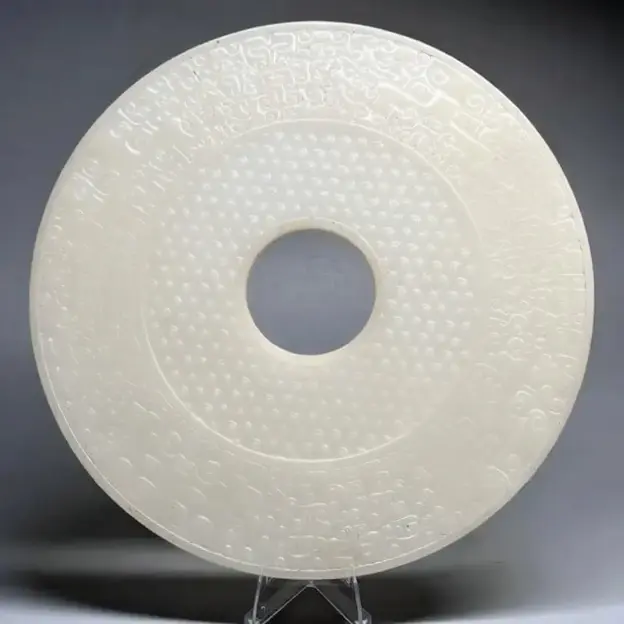

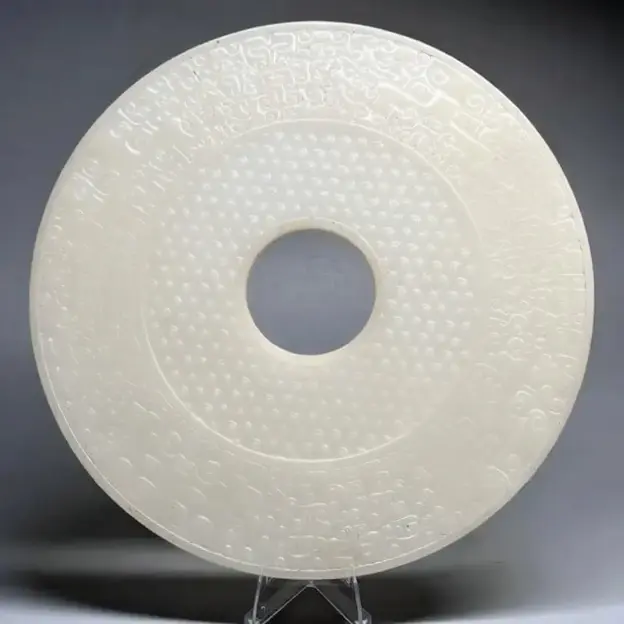

古人最重要的佩饰是玉,常见的有环、玦等。环常为妇女的佩饰。璧是古代贵重的瑞玉,它和圭、璋合称三玉,自夏商始,就作为礼器使用,至春秋战国盛行,秦汉以后渐改作饰装品。玉质致密坚硬,滑润光莹,古人将玉的特性加以人格化,认为玉有“仁、义、智、勇、洁”五德,有“君子比德于玉” 、“君子无故,玉不去身”之说。玉又是美丽、富贵、高尚、廉洁等一切精神美的象征,因而文人常用以比喻许多事物。

古人礼服有两套相目的佩玉,腰左右各佩一套,用丝绳系着,上端是弧形的玉叫“珩”(héng),珩的两端各悬着一枚半圆形的玉叫“璜”,中间缀着两片玉,叫“琚”(jū)和“瑀”(yǔ),两璜之间悬着一块两头尖中间大的玉,叫“冲牙”,这样走起路来冲牙与两璜相触,发出铿锵悦耳的声音。为了不使璜前后摆动太大、远离了冲牙,又用两根丝绳系在珩的两头,从瑀的中心穿过,并拴住两璜。

环、玦也是重要的佩玉。环是环形玉,当中的空心直径与四周玉的宽度相等。决即环缺了一块。古代诗文申,环佩多指妇女的佩饰。又因为玦的名称来源于“决”,而形状又是环形断开,所以古人常以玦寓决、断之义。如《史记·鸿门宴》一节中讲到范增要项羽赶紧决断杀掉刘邦时,“范增数目项王,举所玉玦以示之者三,项王默然不应。”